Postmenopause: Was auf der letzten Etappe der Wechseljahre passiert

Die Postmenopause beginnt, wenn bei einer Frau in den mittleren Jahren die Regelblutung endgültig ausgeblieben ist. Herzlich Willkommen in der letzten Phase der Wechseljahre! Alles über Symptome, Behandlungsmöglichkeiten, Risiken und Chancen dieses Lebensabschnitts.

Das Auf und Ab der Hormone macht dir jetzt schon eine Weile zu schaffen und du fragst dich, hört das denn nie auf? Doch, bald! Wenn die Menopause vorüber ist, bricht – wie der Name schon sagt – die Postmenopause an. Was jetzt anders ist als in den Phasen zuvor und wie du am besten damit umgehst, erfährst du hier.

Was ist der Unterschied zwischen Postmenopause und Menopause?Die Postmenopause ist, ebenso wie die Menopause, ein Abschnitt des Klimakteriums. Die Vorsilbe „post“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „nach“, „nachdem“. Die Postmenopause folgt auf die Menopause – das ist die ultimativ letzte Monatsblutung und die anschließenden ein oder zwei Jahre. Hattest du also 12 Monate (wenn du mindestens 50 Jahre alt bist) oder 24 Monate (wenn du noch in deinen 40ern bist) keinen Zyklus und keine Periode mehr, kannst du davon ausgehen, dass du in der Postmenopause angekommen bist.

Was passiert in der Postmenopause?In den Wechseljahren oder dem Klimakterium richtet sich der weibliche Körper auf das Ende seiner Fruchtbarkeit ein, was eine Reihe von hormonellen Umstellungen mit sich bringt. Die Postmenopause ist die dritte und letzte Phase dieses großen, natürlichen Veränderungsprozesses, bei dem sich die Abschnitte teilweise überlappen und der nicht bei jeder Frau zum gleichen Zeitpunkt einsetzt. Hier eine kurze Übersicht:

Phase Null: PrämenopauseEs handelt sich bei dieser Phase um die Jahre vor dem eigentlichen Eintritt in die Wechseljahre, ab etwa 40. Erst gegen Ende dieser Phase lässt die Funktion der Eierstöcke langsam nach, und der Menstruationszyklus beginnt unregelmäßiger zu werden. Es reift nicht mehr in jedem Zyklus ein Ei heran, was den Hormonspiegel schon ein wenig aus der Balance bringt. Zunächst fällt nur der Progesteronspiegel ab, während der Östrogenspiegel noch relativ konstant bleibt. Deshalb besteht zu Beginn der Wechseljahre, also am Ende der Prämenopause, ein gewisser Östrogenüberschuss.

1. Phase: PerimenopauseDiese Phase beginnt kurz vor dem Ausbleiben der Periode und ist von einem starken Rückgang der Eierstockfunktion und einem Abfall beider Sexualhormone Progesteron und Östrogen gekennzeichnet. In der Perimenopause verursachen die hormonellen Turbulenzen jetzt die stärksten Beschwerden. Im Schnitt ist eine Frau bei uns dann etwa 47,5 Jahre alt.

Die Wechseljahre sorgen bei dir für Schlafmangel, Stress, Stimmungs- und Gewichtsschwankungen? Keine Sorge, du bist nicht allein! Im BRIGITTE Academy Onlinekurs unterstützen dich erfahrene Expertinnen mit konkreten Tipps und Übungen für deinen Alltag.

Mit der Menopause endet die reproduktive Zeit einer Frau endgültig. Dein schon vor deiner Geburt festgelegter Eizellenvorrat ist aufgebraucht, der letzte Eisprung und die letzte Menstruation sind mindestens ein Jahr her (beziehungsweise zwei Jahre, wenn du noch unter 50 bist). Im Durchschnitt hat eine Frau bei uns mit etwa 52 Jahren ihre letzte Periode. Die Menopause kann jedoch auch früher oder später eintreten, das ist individuell unterschiedlich.

3. Phase: PostmenopauseDie heiße Phase der Wechseljahre ist vorbei, der Hormonhaushalt reguliert sich und findet eine neue Balance. Dein Körper stellt jetzt praktisch kein Östrogen und Gestagen mehr her. Ein gewisses Maß an Testosteron, dem männlichen Geschlechtshormon, bleibt aber vorhanden. Es besteht daher ein gewisser Überschuss dieser Androgene. Die Postmenopause dauert etwa bis zum 60.–65. Geburtstag an und markiert den Übergang zum sogenannten Senium. Ja, stimmt, das klingt nach Seniorin – ein anderer Begriff dafür ist die reife Lebensphase einer Frau. Schon besser, oder?

Nein. Anders als in der Perimenopause, in der immer noch mal ein unerwarteter Eisprung stattfinden kann, ist die fruchtbare Phase jetzt definitiv vorbei. Das bedeutet, es sind keine Verhütungsmittel mehr nötig – jedenfalls nicht zum Verhüten einer Schwangerschaft. Kondome schützen weiterhin vor sexuell übertragbaren Krankheiten.

Welche Symptome sind typisch für die Postmenopause?Vorab muss gesagt werden: Nicht jede Frau entwickelt überhaupt Wechseljahresbeschwerden. Untersuchungen zeigen, dass etwa ein Drittel der Frauen im betreffenden Alter kaum Symptome an sich bemerken, ein weiteres Drittel hat mit moderaten Beschwerden zu tun und nur ein Drittel der Frauen leidet unter starken menopausalen Beschwerden, die ihren Alltag und ihre Lebensqualität deutlich einschränken.

In der Postmenopause geht die hormonelle Achterbahnfahrt zu Ende, der Hormonspiegel kommt langsam zur Ruhe und die damit verbundenen Beschwerden flauen häufig ab, bleiben aber zum Teil auch spürbar. Außerdem können andere hinzukommen.

In der Postmenopause leiden betroffene Frauen vor allem an:

- Scheidentrockenheit – Der Östrogenmangel bewirkt, dass die Scheidenschleimhäute weniger durchblutet werden und die Schleimhautdicke nachlässt. Der Fachbegriff dafür lautet vulvovaginale Atrophie. Die Scheide wird dadurch trockener und empfindlicher. Damit verbunden sind Schmerzen beim Sex und, durch die veränderte Scheidenflora, ein höheres Infektionsrisiko im Intimbereich.

- Hitzewallungen – Das Hauptsymptom der Wechseljahre belästigt uns meist bis zu zwei Jahre lang und lässt bei vielen Frauen nach der sprichwörtlich heißen Phase in der Perimenopause nach. Bei manchen bleiben diese „flashes“ aber sogar Jahre bestehen. Warum das so ist, hat die Wissenschaft noch nicht vollständig klären können. Mehr dazu erfährst du auch im Artikel Hitzewallungen in den Wechseljahren.

- Schlafstörungen – Während 16-47 Prozent der Frauen in der Prä- und Perimenopause an Schlafproblemen leiden, sind es laut PubMed Central, der Datenbank des National Health Instituts, in der Postmenopause ganze 35-60 Prozent. In den früheren Phasen sind es eher die anderen klimakterischen Symptome wie Hitzewallungen und Nachtschweiß, die den Schlaf stören. In der Postmenopause fehlt die beruhigende und angstlösende Wirkung des Progesterons, außerdem weiß man, dass Östrogenmangel anfälliger für Ängste und depressive Verstimmungen macht, was sich ebenfalls negativ auf die Nachtruhe auswirkt. Genauso wie nachts öfter mal auf die Toilette zu müssen. Mehr zu diesem Thema erfährst du hier: Schlafstörungen in den Wechseljahren.

- Rücken- und Gelenkschmerzen – Eine Folge des Östrogenmangels in der Postmenopause ist, dass die Gelenkhäute und Gelenkknorpel weniger gut mit Flüssigkeit und Nährstoffen versorgt werden. Das fördert den Gelenkverschleiß (Arthrose). Hinzu kommt, dass die antientzündliche Wirkung des Östrogens nun fehlt und es also vermehrt zu Entzündungen in den Gelenken kommen kann (Arthritis). Und schließlich trägt noch der altersbedingte Muskelabbau dazu bei, dass Gelenke und Wirbelsäule überlastet werden und schmerzen. Mehr darüber erfährst du in unserem Artikel über Gelenkschmerzen in den Wechseljahren.

- Haarveränderungen – Der relative Überschuss männlicher Geschlechtshormone kann zu Haarausfall führen, dass sich zum Beispiel der Schopf insgesamt lichtet oder der Scheitel breiter wird. Gleichzeitig sprießen plötzlich Haare dort, wo wir sie nicht gewohnt sind: am Kinn oder auf der Oberlippe – der berühmt-berüchtigte Damenbart.

- Gewichtszunahme – Die Körpersilhouette verändert sich, das ist auch der nachlassenden Östrogenproduktion zuzuschreiben. Fettgewebe wird jetzt vermehrt um den Bauch herum eingelagert. Über die typische Gewichtszunahme in den Wechseljahren und Abnehmen in den Wechseljahren kannst du dich noch detaillierter in unseren Artikel dazu informieren. Und hier liest du mehr über das Thema Stoffwechsel anregen in den Wechseljahren.

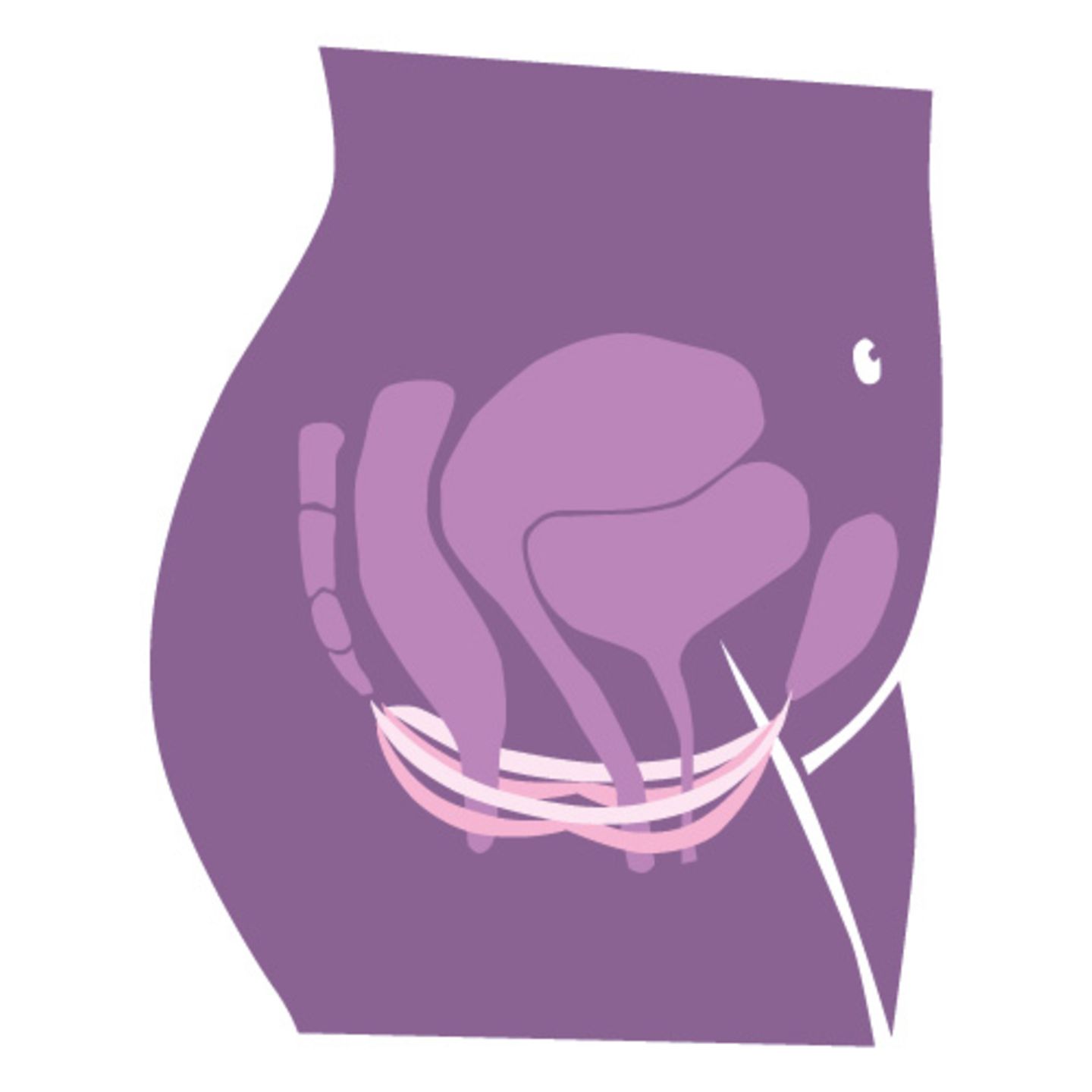

- Blasenschwäche, Inkontinenz – Dies ist ebenfalls auf die Veränderungen der Scheidenschleimhaut zurückzuführen. Sie dient auch als Polster für die Harnröhre. Wird dies dünner, kann das den Schließmechanismus zwischen Blase und Harnröhre beeinflussen. Mehr über den Beckenboden erfährst du auch in dieser Folge unseres Podcasts Meno an mich.

Es kommt ganz auf die individuelle Situation der Frau an – auf die Schwere ihrer Symptome und auch auf ihren persönlichen Gesundheitszustand beziehungsweise ihre Krankengeschichte.

Grundsätzlich bietet die Hormontherapie (oder auch Hormonersatztherapie, abgekürzt HRT Hormone Replacement Therapy) die Möglichkeit, die Symptome zu behandeln, sollten sie so stark sein, dass sie die Lebensqualität zu sehr einschränken.

Es kommt dann eine Kombinationstherapie aus Östrogenen und Gestagenen zum Einsatz. Das mindert das Risiko für Gebärmutterhalskrebs. Frauen, die sich einer Hysterektomie unterziehen mussten, die also keine Gebärmutter mehr haben, können mit einer reinen Östrogentherapie behandelt werden. Wichtig dabei ist, den Nutzen und die Risiken genau abzuwägen. Die transdermale Aufnahme über die Haut, zum Beispiel in Form von Vaginalcremes, Gel oder Pflaster, ist dabei gezielter und verträglicher als eine systemische Therapie mit Tabletten. Für Frauen mit Brustkrebs oder Thromboseneigung ist sie dagegen nicht geeignet. Erfahre hier mehr über die Chancen und Risiken der Hormonersatztherapie.

Wenn Scheidentrockenheit das vorherrschende Problem ist, kannst du es zunächst mit östrogenfreien Gleitmitteln oder Vaginalzäpfchen versuchen, die du rezeptfrei in der Apotheke bekommst.

Grundsätzlich zahlt es sich aus, wenn du auch in der Postmenopause auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achtest, um alle wertvollen Nährstoffe aufzunehmen: reichlich Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, mageres Protein und hochwertige pflanzliche Fette.

Auch Bewegung wird immer wichtiger. Zum einen, um dem altersbedingten Muskelabbau entgegenzuwirken, aber auch um Herz und Kreislauf zu stärken. Dabei ist es wichtig, lieber kleinere Einheiten zu wählen, die dann aber ganz regelmäßig zu machen, als sich nur hin und wieder mal völlig zu verausgaben. Das ist sogar eher ungünstig.

Ein guter Tipp, auch in der Postmenopause, ist es, auf Entspannung zu setzen. Ganz bewusst auf den Atem achten, meditieren, wenn das etwas für dich ist, oder mit Yoga, Progressiver Muskelentspannung oder Qi Gong Körper und Seele etwas Gutes tun. Das bewirkt keine sofortigen Wunder, wie eine Kopfschmerztablette, aber trägt auf lange Sicht nachweislich zum Wohlbefinden bei

Was bewirkt die neue Hormonsituation noch im Körper?Frauen bekommen seltener einen Herzinfarkt als Männer. Jedenfalls vor der Menopause. Denn Östrogen hat eine Schutzwirkung auf das Herz-Kreislaufsystem, weil es unter anderem das gute HDL-Cholesterin fördert und Arteriosklerose vorbeugt. Fällt dieser Schutz weg, und das passiert ja, wenn die Östrogenproduktion nahezu auf Null gefahren wird, steigt das Risiko von Gefäßerkrankungen. Weil sich bei Frauen ein Herzinfarkt zum Teil durch andere Symptome zeigt, ist also hier Vorsicht angesagt!

Das zweite große Risiko, das sich nach den Wechseljahren erhöht, betrifft die Knochengesundheit. Etwa 30 Prozent aller Frauen entwickeln in der Postmenopause eine Osteoporose (Knochenschwund), etwa die Hälfte davon erleidet sogar einen osteoporosebedingten Knochenbruch. Das liegt daran, dass ohne Östrogen der Knochenauf- und -umbau nicht mehr so gut funktioniert und die Knochenmasse poröser wird. Um dem vorzubeugen, ist Krafttraining geeignet (Übungen für Krafttraining zu Hause liefert dieser Artikel) und eine ausreichende Aufnahme von Kalzium und Vitamin D.

Vorsicht: Kommt es in der Postmenopause zu Blutungen, lass die Ursache sicherheitshalber von deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen abklären, um zum Beispiel einen Tumor auszuschließen. Näheres dazu erklärt der Artikel Ausschabung in den Wechseljahren.

Quellen:

Brigitte

Ein gut trainierter Bizeps – davon träumen viele Frauen. Dabei gibt es in unserem Körper Muskeln, die weitaus wichtiger sind. Für unsere Gesundheit, unsere Energie, unsere Ausstrahlung und unsere Lebensfreude. Doch diese Muskulatur arbeitet im Geheimen, unbeachtet und tabuisiert – unsere Beckenbodenmuskulatur.

Selbst wer sie kennt, kümmert sich meist nicht um sie. Erst wenn sie schlappmacht, merken wir, was sie tagtäglich für uns leistet. Denn die handtellergroße, aus drei Schichten bestehende Muskulatur unseres Beckenbodens kann weit mehr, als unseren Beckenausgang wirksam zu verschließen. "Der Beckenboden (Pelvic) ist das Powerzentrum in der Mitte unseres Körpers", sagt Irene Lang-Reeves, Diplom-Biologin und Heilpraktikerin mit langjähriger Erfahrung in Körperpsychotherapie. "Wer ihn aktiviert, kann sein Leben komplett verändern. Man wird leistungsfähiger und fitter, ist besser drauf und fühlt sich einfach jünger."

Der Beckenboden verbindet Füße und Beine mit dem Oberkörper und richtet uns auf. Diese Muskulatur rund um das Schambein ist der Schlüssel zu allen unseren Bewegungen, zu guter Körperhaltung, zu Dynamik, stabilem Gleichgewicht und harmonischer Koordination – auch beim Sex. Ist sie in ihrer Funktion gestört oder arbeitet nur eingeschränkt richtig, kann das Folgen für den ganzen Körper haben.

Ist sie kräftig und aktiv und machen wir regelmäßig Beckenbodentraining, baut sich im ganzen Körper eine gesunde Spannung auf. Unsere Bewegungen sind fließend, wir stehen fest auf der Erde, sind in den Schultern aber locker, offen und frei nach oben. "Bewege ich mich bewusst aus dem Beckenboden heraus, verändert sich der Tonus der gesamten Rumpfmuskulatur", so der Expertenrat von Irene Lang-Reeves. "In zwei Sekunden ist der Bauch flacher, die Innenseiten der Oberschenkel werden geliftet. Ich bin dynamischer, fühle mich wohler und sehe sofort besser aus."

Eine solche Haltung strahlt nicht nur Schönheit und Stärke aus, sie macht zudem psychisch belastbarer, stabiler, gelassener. Und sie versorgt uns mit Energie. Für die asiatischen Bewegungslehren nicht neu. Ob Yoga, Qigong oder Aikido, sie alle nutzen den aktiven Beckenboden – auch wenn sie diese Kraft anders nennen –, um den Fluss der Lebensenergie zu verbessern. "Messungen haben gezeigt", so die Expertin, "dass eine gezielte Anspannung des Pc-Muskels (Pubococcygeus-Muskel) im Beckenboden vermehrt Energie übers Rückenmark bis ins Gehirn strömen lässt. Ein aktiver Beckenboden funktioniert also wie eine Art Dynamo – durch Bewegung lädt er den ganzen Körper auf."

Beckenbodentraining im FokusGrund genug, die Beckenbodenmuskeln regelmäßig zu trainieren. Am besten, bevor sich die ersten Schwächen zeigen – vor allem, bevor der Östrogenabfall in den Wechseljahren ihn zu sehr erschlaffen lässt, und Inkontinenz ein Blasenvorfall oder eine Gebärmuttersenkung drohen. Und am besten so, dass das Beckenbodentraining in den Alltag integriert werden kann. Spazierengehen, Treppensteigen, Kistenheben, Gartenarbeit, das alles kann den Beckenboden trainieren, wenn wir erst einmal ein Gefühl für die notwendige Anspannung dort bekommen haben. Anfangs macht es deshalb Sinn, sich bewusst etwas Zeit fürs Üben zu nehmen, um diesen unbekannten Bereich des Körpers besser kennen zu lernen.

Beckenbodentraining: 7 Übungen mit Videos zum NachmachenDie sieben Übungen für das Beckenbodentraining des Programms, das Irene Lang-Reeves extra für BRIGITTE WOMAN zusammengestellt hat, sind dafür perfekt geeignet. Vieles davon ist alltagstauglich, es lässt sich später bequem zwischendurch absolvieren. Bei allen Übungen sollte das Becken fest werden, während Oberkörper, Schultern und Nacken frei und leicht bleiben. Wer das Gefühl hat, beim Anspannen des Beckenbodens größer, nach oben gezogen zu werden, macht es genau richtig.

Wer jedoch meint, beim Beckenbodentraining kleiner zu werden, und sich zusammengedrückt fühlt, presst mit den Bauchmuskeln, statt die Muskeln im Beckenboden anzuspannen. Dann ist weniger mehr: besser nur mit halber Kraft anspannen und sie erst langsam steigern. "Die Übungen sollten sich kraftvoll, aber nie unangenehm anfühlen", sagt die Beckenboden-Expertin. "Wer 'Lust an der Kraft' entdeckt, hat gewonnen. Unser Powerzentrum zu aktivieren tut sogar beim Üben richtig gut."

1. Die Tänzerin

- Setz dich auf deinen Stuhl, der Oberkörper ist gerade und nur ganz leicht nach vorn geneigt, die Füße stehen hüftbreit auseinander, das rechte Bein ist leicht nach außen gestellt. Der Körper ist auf dem Sprung. Diese dynamische Position aktiviert automatisch deine Körperbasis.

- Das kannst du noch wirkungsvoll verstärken: Atme ein.

- Dann ziehe mit dem Ausatmen deine Sitzbeinhöcker zusammen, spann den Beckenboden bewusst an und schieb dich von den Füßen her kraftvoll hoch in den Stand.

- Nach dem Aufstehen machst du sofort einen Schritt nach vorn zur Seite. So entsteht eine fließende Drehbewegung.

- Wenn du dich wieder hinsetzt, stellst du das linke Bein nach außen.

- Wiederhole den Ablauf zu jeder Seite zehnmal.

Je stärker du die Kraft deiner Muskeln im Becken nutzt, desto leichter ist diese Übung. Du fühlst dich schwungvoll und lebendig.

2. Tischzeit

- Nimm vor einem Tisch Platz. Er sollte so schwer sein, dass er sich nicht einfach wegschieben lässt.

- Setze dich wieder auf die Vorderkante des Stuhls, der Rücken ist aufgerichtet, das Becken leicht nach vorn geneigt, die Füße stehen in Schrittstellung.

- Atme ein und fass mit den Händen an die Tischkante.

- Atme aus, zieh deine Sitzbeinhöcker zusammen und drück kräftig gegen den Tisch. Dein Körperschwerpunkt sollte dabei im Beckenboden liegen, Schultern und Nacken bleiben locker. Die Füße dürfen mitarbeiten.

- Mit dem Einatmen löst du dann den Druck.

- Beim nächsten Ausatmen versuchst du, den Tisch zu dir heranzuziehen.

- Wiederhole diese Übung für den Beckenboden zehnmal im Wechsel.

Diese Übung für den Beckenboden lässt sich gut zwischendurch am Schreibtisch machen. Wer sie verstärken möchte, kann Druck und Zug jeweils einige Atemzüge halten – vielleicht sogar mit der maximal möglichen Kraft. Aber dabei immer schön locker im Oberkörper bleiben.

3. SchmetterlingKraftübungen im Liegen sind optimal für den Muskelaufbau!

- Leg dich auf den Rücken und stell die Beine auf. Der Nacken ist lang, bei Bedarf legst du ein flaches Kissen unter den Kopf.

- Lass deine Beine in einer Grätsche locker auseinanderfallen, die Fußsohlen liegen aneinander. Diese Grätsche muss nicht sehr weit sein. Wer Probleme mit den Hüftgelenken hat, sollte sich Kissen unter die Knie packen.

- Wenn du bequem liegst, atmest du tief und entspannt in den Bauch ein.

- Beim Ausatmen schmiegst du deinen unteren Rücken bewusst an den Boden, spanne deinen Beckenboden kräftig an – die Sitzbeinhöcker streben aufeinander zu – und drück die Fußsohlen aneinander.

- Beim nächsten Einatmen entspannst du dich wieder. Wiederhole diese Bewegung zehnmal.

- Dann gönne deinem Beckenboden eine kleine Pause, bevor du eine zweite Runde anschließt.

Noch eine Kraftübung:

- Wieder liegst du bequem auf dem Rücken, die Beine in hüftbreitem Abstand aufgestellt, Ober- und Unterschenkel bilden einen rechten Winkel.

- Stell die Fersen auf, die Zehen zeigen nach oben.

- Atme tief in den Bauch ein.

- Beim Ausatmen schmiegst du deinen unteren Rücken an den Boden, spannst den Beckenboden an, schiebst die Sitzbeinhöcker aufeinander zu und drückst gleichzeitig die Fersen kräftig senkrecht nach unten.

- Beim nächsten Einatmen löst du diese Spannung wieder, das Becken rollt zurück.

- Mache auch bei dieser Bewegung wieder zwei Runden mit je zehn Wiederholungen und einer kleinen Pause dazwischen.

Jetzt wird dein Beckenboden noch etwas kräftiger aktiviert.

- Beginne diese Übung wie "Fersenpower".

- Nachdem du den Beckenboden angespannt und die Fersen senkrecht nach unten gedrückt hast, hebst du das Becken und das rechte Bein – so angewinkelt, wie es ist – etwas vom Boden hoch. Deine Arme liegen als Stütze an der Seite des Körpers. Das Becken ist nur gekippt, nicht hochgerollt, und es sollte nicht zur Seite wackeln, wenn du das Bein anhebst.

- Atme weiter und halte die Spannung im Beckenboden etwa 20 Sekunden lang.

- Dann setzt du den Fuß ab und entspannst dich zwei bis drei Atemzüge lang.

- Wiederhole die Bewegung mit dem anderen Bein, insgesamt fünfmal mit jeder Seite.

Wer es dynamischer mag, kann mit dem gehobenen Bein Rad fahren – bitte in Zeitlupe, damit du die Spannung auch konzentriert halten kannst. Oder du streckst das gehobene Bein nach vorn aus und hältst es knapp über dem Boden. Die Spannung im Beckenboden sollte dabei erhalten bleiben.

6. StandwaageNach dem Krafttraining kommt jetzt die Koordination. Kannst du gut auf einem Bein stehen? Balance-Übungen sind perfekt für das Beckenbodentraining geeignet. Umgekehrt stabilisiert er den Körper und hilft dabei, das Gleichgewicht zu halten.

- Stell dich gerade und locker hin, die Beine etwas auseinander, die Knie leicht angebeugt.

- Aktiviere deinen Beckenboden, dann verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und hebe langsam das rechte Bein an.

- Den Oberkörper beugst du gerade nach vorn. Achte darauf, dass der Rücken sich nicht rundet – dein Beckenboden würde dadurch seine Spannung einbüßen. Und überfordere dich nicht: Um den Beckenboden zu trainieren, ist es unwichtig, wie hoch du dein Bein streckst. Gehe nicht weiter, als du es mit sicherem Stand kannst.

- Versuche, das Bein 30 Sekunden in der Luft zu halten. Wenn du Bein und Fuß dabei etwas drehen und bewegen möchtest, ist das genauso in Ordnung. Oder du streckst das Bein abwechselnd aus und ziehst es wieder an. Wer mag, kann das Bein auch nach vorn weg strecken.

Spiel einfach mit dieser Bewegung – und deinem Beckenboden.

7. AufsteigerinTreppensteigen ist das ultimative Alltagstraining für deinen Beckenboden:

- Setze am besten nur den Vorfuß auf die Stufe, spann deinen Beckenboden an und benutze seine Kraft dazu, dich mit dem jeweils unteren Fuß abzustoßen.

- Wenn es dich richtig nach oben zieht, hast du den Bogen raus.

Du wirst staunen, wie energiegeladen und frisch du dich nach einem solchen dynamischen Aufstieg fühlst. Das ist das beste Beckenbodentraining im Alltag!

Brigitte

Richtig heben Vor dem Anheben von Gegenständen etwas weiter als beckenbreit hinstellen, sodass der Gegenstand kurz vor den Füßen steht. Knie beugen, Po nach hinten strecken und den Rücken gerade halten. Jetzt mit Kraft aus den Beinen hochkommen - und gleichzeitig den Beckenboden anspannen.

Husten und Niesen Um zu verhindern, dass der Beckenboden unnötig stark belastet wird, eine möglichst aufrechte Position einnehmen - und dann über die Schulter nach hinten oben husten bzw. niesen.

Genug trinken Frauen mit Kontinenzproblemen nehmen häufig weniger Flüssigkeit zu sich, um dem Harnverlust vorzubeugen. Ist die Blase aber niemals richtig gefüllt, bleibt der Beckenboden untrainiert und wird dadurch erst recht schwächer.

Zur Toilette gehen Nicht bei kleinsten Mengen gehen, sonst kommt die Blase aus der Übung. Beim Stuhlgang den Oberkörper zurückneigen, so unterstützen die Bauchmuskeln den Darm. Auch leicht hin- und herschaukeln ist okay, aber niemals zu stark pressen.

Öffnen und schließen

Wir stellen uns vor, beim Ausatmen die Scheide zu schließen, beim Einatmen zu öffnen. 6 Mal. Dann sanft mit Muskelkraft probieren. Anschließend mit der Harnröhre und dem After üben. 6 Mal vorstellen. Danach alle Übungen mit Muskelkraft ausführen. Bauch, Beine und Po bleiben dabei locker. 6 Mal.

Beim nächsten Mal die zwei untersten Rückenwirbel anheben, dann drei, dann vier ... so lange, bis man es schafft, sich nur noch mit den Schultern abzustützen und gleichzeitig den Beckenboden angespannt zu halten.

Richtig heben Vor dem Anheben von Gegenständen etwas weiter als beckenbreit hinstellen, sodass der Gegenstand kurz vor den Füßen steht. Knie beugen, Po nach hinten strecken und den Rücken gerade halten. Jetzt mit Kraft aus den Beinen hochkommen - und gleichzeitig den Beckenboden anspannen.

Husten und Niesen Um zu verhindern, dass der Beckenboden unnötig stark belastet wird, eine möglichst aufrechte Position einnehmen - und dann über die Schulter nach hinten oben husten bzw. niesen.

Genug trinken Frauen mit Kontinenzproblemen nehmen häufig weniger Flüssigkeit zu sich, um dem Harnverlust vorzubeugen. Ist die Blase aber niemals richtig gefüllt, bleibt der Beckenboden untrainiert und wird dadurch erst recht schwächer.

Zur Toilette gehen Nicht bei kleinsten Mengen gehen, sonst kommt die Blase aus der Übung. Beim Stuhlgang den Oberkörper zurückneigen, so unterstützen die Bauchmuskeln den Darm. Auch leicht hin- und herschaukeln ist okay, aber niemals zu stark pressen.

brigitte