Flusspferde, Rotfeuerfische und Ginster: Wie gehen wir mit invasiven Arten um?

Im jüngsten Bericht des Weltbiodiversitätsrates (IPBES) über „Invasive Arten und ihre Kontrolle“, der 2023 veröffentlicht wurde, wurden invasive gebietsfremde Arten als eine der wichtigsten direkten Ursachen für den weltweiten Verlust der biologischen Vielfalt identifiziert.

Der Dornginster gilt als invasive Art. Foto: CAR Cundinamarca

Der Bericht stellt fest, dass invasive gebietsfremde Arten allein oder in Kombination mit anderen Faktoren zu 60 % des weltweit verzeichneten Artensterbens beigetragen haben und für 16 % des weltweiten Aussterbens von Tier- und Pflanzenarten die alleinige Ursache sind.

Neben Veränderungen der Land- und Meeresnutzung, der direkten Ausbeutung von Organismen, dem Klimawandel und der Umweltverschmutzung stellen invasive gebietsfremde Arten eine erhebliche Bedrohung für die Artenvielfalt dar. Trotz dieser Realität schreitet das Problem weltweit weiter voran. Eine der Hauptschwierigkeiten liegt im weit verbreiteten Mangel an Wissen über die wahren Folgen der Anwesenheit dieser Arten.

Um die Diskussion weiter voranzutreiben, öffnete das Humboldt-Haus in Medellín die Türen für Debatten mit dem Ziel, Konzepte zu entmystifizieren. In einer offenen Diskussion mit María Piedad Baptiste und Laura Nova, Forscherinnen des Humboldt-Instituts, und der Community wurden einige der immer noch bestehenden Mythen und Zweifel geklärt.

Das Humboldt-Haus ist ein lebendiges, bewegendes Erlebnis. Es begann 2024 während der COP16. Foto: Humboldt-Institut

Exotische Arten sind nach Ansicht der Experten nicht per se invasiv. Dies liegt daran, dass nicht alle exotischen Arten (Tiere, Pflanzen und andere Organismen, die in einer Region vorkommen, in der sie nicht heimisch sind) die Bedingungen erfüllen, um als invasiv zu gelten.

Invasive Arten verfügen über Eigenschaften oder Merkmale, die ihre Verbreitung oder Ausbreitung und ihre potenziellen Auswirkungen begünstigen. Dazu gehören unter anderem: hohe Reproduktionsrate, hohe Toleranz gegenüber extremen Bedingungen, schnelles Wachstum, frühe Geschlechtsreife, schnelle Verbreitung und Ausbreitung und Erfolg bei der Beschaffung von Ressourcen (wie etwa Nahrungsmitteln); negative Auswirkungen auf einheimische Arten und lokale Ökosysteme haben; sowie in den Gemeinden.

Ebenso falsch ist die Annahme, dass der einzige Eintrittsweg für invasive gebietsfremde Arten die absichtliche Einführung durch den Menschen sei. Dies liegt daran, dass die Mechanismen, mit denen sich eine gebietsfremde Art von einem Ort zum anderen bewegt, sehr unterschiedlich sind und beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein können. Diese Arten können im Ballastwasser von Schiffen auf interozeanischen Reisen oder im Sand transportiert werden, der für Bau- oder Gartenarbeiten verwendet wird. Sie können in die Oberflächen von Schiffen eingebettet sein oder unbeabsichtigt als blinde Passagiere auf internationalen Handelsschiffen transportiert werden.

Ein Beispiel hierfür ist der Rotfeuerfisch, der derzeit die Karibik befällt. Man geht davon aus, dass er in die Karibik gelangte, als einzelne Exemplare aus Aquarien in Florida freigelassen wurden, möglicherweise nachdem Hurrikan Andrew die Region getroffen hatte. Allerdings ist es den vorliegenden Daten zufolge in 90 % der Fälle tatsächlich so, dass invasive gebietsfremde Arten absichtlich durch menschliche Aktivitäten eingeführt werden.

Invasive Pflanzen blockieren den Lauf eines Flusses. Foto: IPBES

Ein kontroverser Punkt besteht darin, dass sich Maßnahmen zum Management invasiver Arten immer auf die Ausrottung konzentrieren sollten. Den Experten Baptiste und Nova zufolge hängen die zu ergreifenden Maßnahmen vom Status der Invasion ab. Wenn die Art erst vor kurzem eingeführt wurde und noch immer vorhanden ist (d. h., sie hat sich nicht ausgebreitet), ist es ratsam, sie auszurotten. Wenn sich die Art jedoch bereits etabliert und verbreitet hat, ist die Umsetzung von Kontroll- und Eindämmungsstrategien der geeignetste Ansatz, da eine Ausrottung zu diesem Zeitpunkt wirkungslos ist. Darüber hinaus kann sich die Ausrottung in bestimmten Ökosystemen, beispielsweise im Wasser, aufgrund der Schwierigkeit des Zugangs und der genauen Identifizierung einzelner Tiere noch komplexer gestalten.

Sicher ist, dass bei invasiven gebietsfremden Arten das Vorsorgeprinzip gelten muss. Dieses Prinzip besagt, dass aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich des invasiven Potenzials einer exotischen Art und des Risikos bzw. der Gefahr, die von als invasive exotische Arten anerkannten Arten für die einheimische Artenvielfalt ausgeht, in internationalen Erklärungen die Anwendung des Vorsorgeprinzips im Falle einer biologischen Invasion vorgeschlagen wurde.

Dies zwingt den Staat und die zuständigen Behörden nach Ansicht der Forscher dazu, konkrete Maßnahmen zum Schutz der einheimischen Artenvielfalt zu ergreifen. Es gibt zahlreiche Entscheidungsrahmen und Ansätze zur Unterstützung des Managements invasiver gebietsfremder Arten in allen Phasen des biologischen Invasionsprozesses. Am besten ist jedoch eine frühzeitige Vorbeugung.

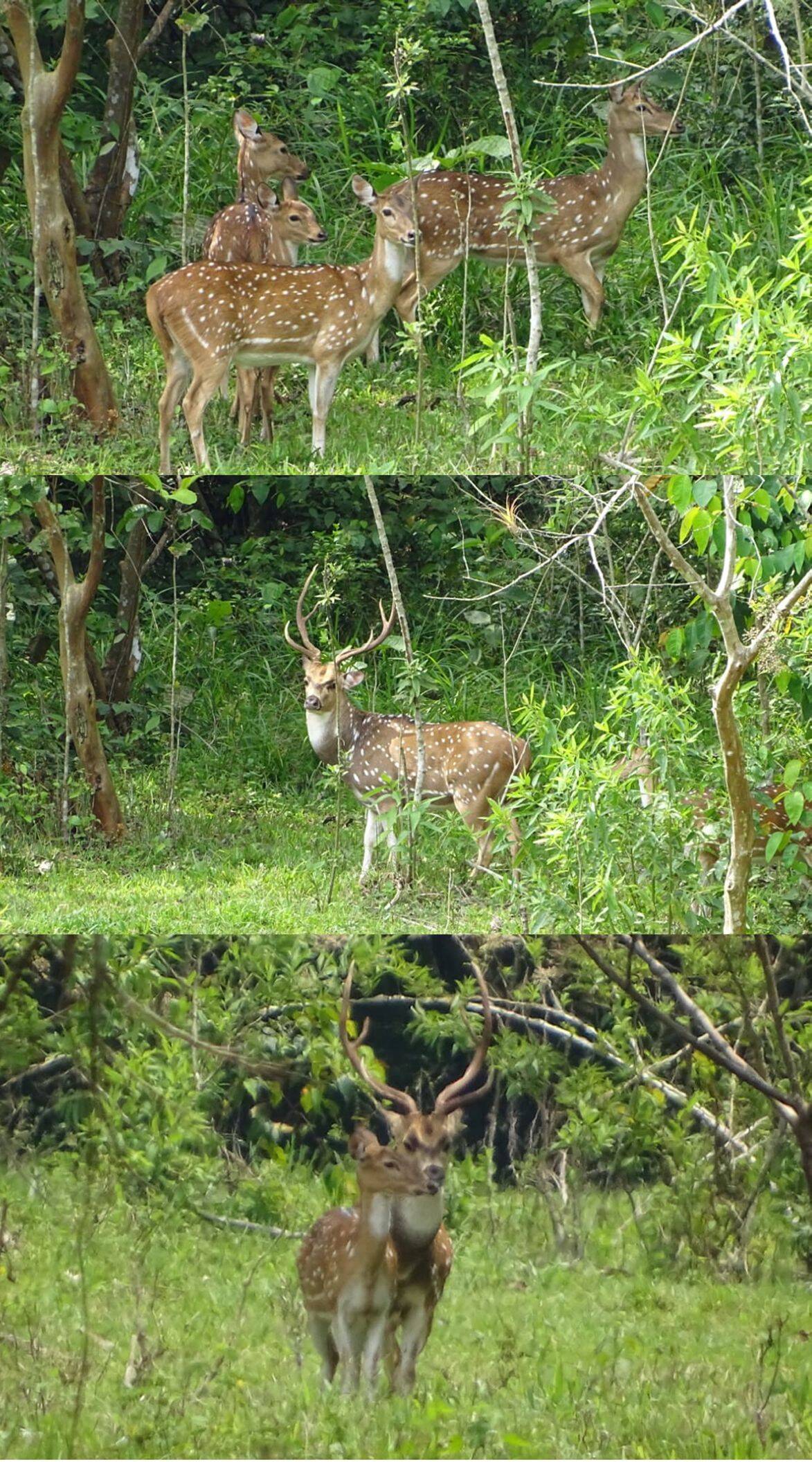

Axishirsche hätten ein größeres Invasionspotenzial als Flusspferde. Foto: Román Jiménez.

Baptiste und Nova betonten, dass es völlig klar sei, dass es dokumentierte Fälle biologischer Invasionen gebe, die zum Aussterben einheimischer Arten geführt hätten. In diesem Szenario sind Inselökosysteme aufgrund ihrer Fragilität besonders anfällig für die Anwesenheit invasiver gebietsfremder Arten, die für das Aussterben einheimischer Arten verantwortlich sind. Ein typisches Beispiel hierfür sind die verwilderten Katzen – ursprünglich domestizierte Tiere, die in die Wildnis zurückgekehrt sind –, die zum Verschwinden mehrerer auf den Inseln endemischer Vogelarten geführt haben.

Dem jüngsten IPBES-Bericht „Invasive Species and Their Control“ zufolge ereigneten sich 90 % der weltweit bestätigten Artensterben, die vorwiegend auf invasive Arten zurückzuführen sind, auf Inseln. Darüber hinaus entsprechen 9 % der insgesamt in diesen Ökosystemen erfassten Auswirkungen lokalen Aussterben.

Es stimmt auch, dass eine verpflanzte Art die gleichen Risiken birgt wie eine invasive exotische Art. Dies liegt daran, dass es sich bei verpflanzten Arten um Tiere, Pflanzen oder andere Organismen handelt, die in eine biogeografische Region oder Wasserscheide verbracht werden, die sich von ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet unterscheidet, selbst wenn sie im selben Land verbleiben. Aufgrund dieser Verdrängung können sie sich ähnlich wie invasive gebietsfremde Arten verhalten und die lokalen Ökosysteme stark beeinträchtigen.

Ein bekanntes Beispiel ist die Wasserhyazinthe, eine im Amazonasbecken heimische Wasserpflanze, die in Andenregionen wie Cundinamarca eingeführt wurde. Dort hat sie sich zu einer invasiven Art entwickelt und verursacht erhebliche ökologische Auswirkungen. Heute zählt die Wasserschnecke zu den 100 schädlichsten invasiven Arten der Welt.

Das Nationale Komitee für invasive Arten hat das Flusspferd in Kolumbien zu einer invasiven Art erklärt. Foto: Umweltministerium

Allerdings ist die Annahme falsch, dass eine Art, solange sie nicht als invasive gebietsfremde Art eingestuft wird, keine schädlichen Auswirkungen auf Ökosysteme hat. Das Fehlen von Beweisen oder einer Erklärung sei kein Kriterium dafür, eine Art als „potenziell invasives Fremdland“ zu deklarieren und sicherzustellen, dass sie sich nicht vermehrt und negative Auswirkungen auf Ökosysteme hat, so die Forscher.

Laut IPBES breiten sich einige invasive Arten sofort aus, andere brauchen jedoch nach ihrer Einführung Zeit, um sich auszubreiten. Dies bedeutet, dass die heute wahrgenommenen Bedrohungen dazu führen können, dass das Ausmaß künftiger Auswirkungen unterschätzt wird. Nach einer langen Phase geringer Dichte können invasive gebietsfremde Arten aufgrund veränderter Interaktionen mit anderen Arten quantitativ zunehmen. Dies geschieht beispielsweise, wenn ein nicht vorhandener Verbreitungsfaktor eingeführt wird oder eine konkurrierende Art eliminiert wird.

Ein wichtiger Punkt ist, dass charismatische invasive gebietsfremde Arten schwieriger auszurotten sind. Dies liegt daran, dass charismatische invasive gebietsfremde Arten – also solche, die eine emotionale oder wirtschaftliche Bindung zu den Menschen aufbauen – oft schwieriger auszurotten sind. Der gesellschaftliche Widerstand gegen ihre Beseitigung wird durch ihre Popularität und die Wahrnehmung, dass sie ein integraler Bestandteil gemeinschaftlicher Lebenssysteme sind, verstärkt.

Diese emotionale Bindung kann zu Widerstand gegen Kontroll- oder Ausrottungsentscheidungen führen, da viele diese Arten als wertvolle Elemente ihrer Umwelt und Kultur betrachten. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die biologischen Auswirkungen dieser Arten auf das Ökosystem trotz dieser Affinität nicht unterschätzt oder ignoriert werden sollten.

Umwelt- und Gesundheitsjournalist

eltiempo