‘Si yo no reconozco al otro, solo hay un simulacro de diálogo, un monólogo’

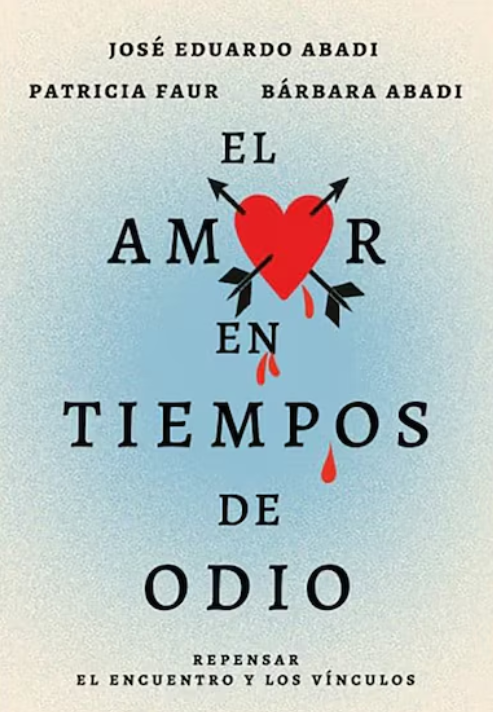

José Eduardo Abadi, médico psiquiatra, psicoanalista y escritor argentino, parece infatigable. Ha publicado 12 libros, atiende pacientes y suele recibir consultas de dirigentes, medios periodísticos y empresarios. En octubre de 2024 publicó un libro escrito en compañía de Patricia Faur y Bárbara Abadi: El amor en tiempos de odio: repensar el encuentro y los vínculos (Grijalbo).

Es que el amor, en todas sus dimensiones y esferas, se encuentra amenazado: construir y fortalecer los vínculos en un clima de intolerancia, crueldad y narcisismo –amplificado por las redes sociales– se vuelve prácticamente una misión imposible, considera Abadi.

En entrevista con La Nación reflexiona también sobre el éxito de los liderazgos narcisistas en distintas partes del mundo y sobre la falta de empatía por el sacrificio y el dolor del otro. “Cuando no hay comprensión empática y compasiva de una sociedad que ha entendido que el sacrificio que se le pide es duro, y aun así lo tiene que llevar a cabo, hay indiferencia. Y la indiferencia es una forma que se acerca mucho a la crueldad”, sintetiza.

(Siga leyendo: Entre libros y rosas)

Amor ha habido siempre y odio, también. ¿Qué tiene de singular o específico este “amor en tiempos de odio” al que usted alude en el título del libro?

El amor y el odio han existido desde que la humanidad existe. Hablo del amor no solamente como vivencia amorosa, sino también como la actitud de cuidar y proteger, es decir, la disponibilidad hacia el otro; básicamente, registrar al otro en su diferencia, y poder dar y recibir de ese otro algo que nos permita crecer, cambiar, vincularnos de un modo enriquecedor. Ahora, cada tiempo sociohistórico tiene también sus particularidades y el ejercicio del amor y del odio ha tenido, por lo tanto, diferencias importantes en distintas épocas.

José Eduardo Abadi ha publicado 12 libros. Foto:IG: jeabadi

Ahora estamos en un momento en el que hay una dificultad en la relación del uno con el otro. En algunos países, incluida Argentina, ese registro de interés por el otro y ese amor que nos permite construir un conjunto pasa por un momento muy delicado. Creo que el amor está gritando desesperadamente la necesidad de existir nuevamente, casi diría como premisa indispensable para conformar un proyecto global. Y cuando esto no existe, esos baches, esas grietas o esas ausencias no quedan como un blanco, sino que se llenan sustitutivamente de otras cosas que tienen que ver con distancia, agresión, violencia, sospecha del otro y odio.

Más que integrar, buscamos vencer al otro; predomina el deseo de dominar y de someter al otro. Sin empatía no hay compasión; y sin comprensión del otro, no hay amistad cívica, que es un concepto tan lindo, tan necesario y tan olvidado. El otro no es hoy un interlocutor con el que busco aprender, además de un receptor al que le digo lo que pienso, sino que es básicamente un sospechoso o un enemigo al que tengo que convencer o incluso someter. Una expresión de esto es el fanatismo.

¿Por qué cree que estas narrativas autoritarias, patológicamente narcisistas, se potencian y se amplifican en determinados momentos?

Pienso que no debe ser siempre por los mismos motivos. En este momento hay un enorme predominio del narcisismo, en una versión de la sociedad donde hay poco tiempo para conocer al otro, donde se ha puesto el acento en el vértigo; se lo disimula llamándolo velocidad, pero es vértigo. Eso impide la experiencia.

No hay una impregnación de lo vivido de un modo que yo pueda aprender, que es el don básico que tenemos los seres humanos para poder mejorar, trabajar en función del amor y no repetir errores. Para que haya diálogo tiene que haber más de uno, y si yo no reconozco al otro, solo hay un simulacro de diálogo. Solo hay monólogos. Eso no tiene nada que ver con la conversación, que es algo muy vinculado al amor, porque supone una escucha del prójimo, y registrar de pronto algo que no se me había ocurrido, y hasta agradecerle al otro lo que me está explicando. Y esto depende de poner en marcha un ingrediente esencial del amor, que es la generosidad.

Hay una característica que se da en algunos países: desde los altos cargos se profieren insultos y descalificaciones hacia los que piensan distinto. ¿Cómo observa este fenómeno?

La violencia verbal a veces es un recurso que tiene, me parece, distintos orígenes. Uno de ellos es el miedo y la inseguridad. El miedo y la inseguridad llevan, como efecto reactivo, curiosamente, a atacar. Otra variable es que pueda haber un resentimiento y un rencor muy arraigados. Otro problema puede ser que la otra persona, en su diferencia, atraviese mi narcisismo y yo no tolere la herida en mi blindaje narcisista. También me parece que el insulto a veces se relaciona con la burla. El insulto es humillante, burlón, es el antiamor; es la consagración del bullying. Otra variable, también frecuente en las personas que apelan a los insultos, está relacionada, diría, con una “carencia retórica”. Es decir, quizá no saben usar el lenguaje y entonces, para estas personas, el insulto es una manera de decir algo de forma más punzante o incisiva que esclarezca lo que buscan esclarecer y pegue donde quieren pegar. Es como que el insulto fuera el recurso más sincero y valiente.

Quizás en ese gesto las personas no ven vulgaridad, miedo o resentimiento, sino autenticidad, “dice lo que siente”…

En octubre de 2024 publicó un libro escrito en compañía de Patricia Faur y Bárbara Abadi. Foto:.

Claro. Si insulta es “porque te dice lo que siente”. Ahora, uno recuerda frases de algunos políticos y pensadores de la historia que repetimos admirados y que no necesitaron de los insultos. Por ejemplo, cuando Cicerón mira a Catilina, que pretende hacerse dictador de Roma, y le dice: “¿Hasta cuándo, Catilina, tú abusarás de nuestra paciencia?”. Y hay otra, más común, pero que también nos produce mucha emoción, cuando Winston Churchill dice:

“Vamos a culminar esto con la victoria, pero por el momento no puedo ofrecer otra cosa más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Tenemos ante nosotros una prueba de la especie más dolorosa. Tenemos ante nosotros muchos meses de lucha y sufrimiento”. Es de una fuerza brutal, de una gran contundencia. Y es una frase que no necesita el insulto.

Algo que se ha visto en Argentina con el achicamiento del Estado y los despidos del sector público es un clima de cierto festejo por parte de algunos funcionarios por los números del recorte y el ahorro, sin mención al dolor y al impacto en las familias. El escritor Martín Kohan se refirió a cierto “goce de la crueldad”…

Es interesante la distinción entre transitar un camino doloroso y festejar. Nada viene dado solo, todo se construye y tiene que ver con asumir la decisión de, juntos, llevar adelante una transformación que nos va a hacer vivir mejor y que tiene que ver con el tiempo, la paciencia y el esfuerzo, y que se hace siempre acompañado. Uno hubiera preferido que todo esté bien, pero si no lo está, tengo que trabajar para que así sea. Eso es una cosa. Ahora, que haya un festejo en términos de no registrar el dolor del otro, de no tener compasión, eso es distinto. Festejar el sacrificio de la gente es una forma de la crueldad.

Cuando no hay comprensión empática y compasiva de una sociedad que ha entendido que el sacrificio que se le pide es duro, y aun así lo tiene que llevar a cabo, hay indiferencia. Y la indiferencia es una forma que se acerca mucho a la crueldad.

¿Por qué cree que tienen tanto éxito los liderazgos narcisistas que implican altos componentes de crueldad?

El narcisismo está muy presente en la sociedad de hoy: elegimos líderes con los cuales nosotros podemos proyectar nuestro narcisismo, lo depositamos allí. Eligiéndolos, nos elegimos. O, eligiéndolos, el líder va a potenciar esas fantasías omnipotentes que nosotros podamos tener. Por otro lado, el líder narcisista te dice que va a hacer cosas que solo él puede hacer, que va a conseguir aquello que, sin él, no podrías de ninguna manera conseguir. Te dice que hay un paraíso en esta vida terrenal, que hay una redención y una tierra prometida, y que vas a acceder a todo eso a través suyo. El líder narcisista suele resbalar, no hacia la autoridad, sino hacia el autoritarismo. Son líderes que no creen en el aprendizaje, en lo heterogéneo, en un mundo en conflicto, en el reconocimiento de que, si no aceptamos que hay adversidad, frustración, dolor y pérdida, estamos negando nuestro carácter humano.

¿Cuánto hay de mágico en estos liderazgos?

Hay algo de mágico en ese tipo de liderazgos en el sentido de que supuestamente hay alguien que es capaz de hacer el milagro, es una fuerza que, inconscientemente o conscientemente, me hace sentir protegido y por eso me quedo tranquilo. Pero generalmente la ilusión termina en decepción y los narcisistas, si se mantienen mucho tiempo en el poder, terminan encabezando autoritarismos peligrosos. Para evitar narcisismos y este tipo de atropellos ilusorios y ofensivos, para eso existe la democracia, para eso existe la división de poderes, para eso existen los límites. Y en el establecimiento de la psicología individual y vincular, existe el super yo, la conciencia moral, el respeto por el otro, la empatía, el acompañar en un duelo, el reconocimiento de animarse a sufrir por lo que duele y por lo que uno sufre, y el rescatarnos de nuestras penumbras cuando algo doloroso ocurre, para poder volver a ejercer nuestra capacidad vital.

Para La Nación (Argentina) - GDA

eltiempo