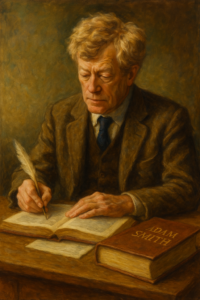

Roger Scrutons Konservatismus und Adam Smith

Trotz dieser Ähnlichkeiten gingen ihre Ansichten in grundlegenden Fragen auseinander. Smith argumentierte, dass freie Märkte nicht nur zu einer besseren Ressourcenallokation als alternative Systeme führten, sondern auch mit einer moralisch starken und kooperativen Gesellschaft vereinbar seien und folglich keine Bedrohung für lokale Sitten darstellten. Im Gegensatz dazu glaubte Scruton, dass ungezügelte Märkte dazu neigten, traditionelle Werte und lokales kulturelles Erbe zu untergraben. In seinem Dictionary of Political Thought argumentiert der Eintrag zum „Konservatismus“, dass die Verteidigung einer begrenzten Regierung und von Privateigentum nicht unbedingt eine Verteidigung des Kapitalismus bedeute (131-132). Darüber hinaus dachte er, dass „freier Handel weder möglich noch wünschenswert ist. Es ist Sache jeder Nation, ein Regulierungssystem zu etablieren, das den Handel mit ihren Nachbarn maximiert und gleichzeitig die lokalen Sitten, moralischen Ideale und privilegierten Beziehungen schützt, von denen die nationale Identität abhängt“ ( A Political Philosophy , 32-33). In The Meaning of Conservatism kam er zu dem Schluss, dass „ohne staatliche Überwachung jederzeit Armut und Arbeitslosigkeit die Folge sein könnten“ (112, 62, 150). Darüber hinaus lehnte er den Liberalismus wegen seines atomistischen Fokus, seiner Trennung von Staat und Gesellschaft und seines Versuchs, „für eine universelle menschliche Natur einzutreten“ (ebd. 106) ab.

Diese theoretischen Unterschiede erschweren Scrutons Sicht auf Smith als den Theoretiker, der „die philosophischen Erkenntnisse lieferte, die dem intellektuellen Konservatismus seinen ersten wirklichen Start ermöglichten“, wie er schließlich in „Conservatism: An Invitation to the Great Tradition“ (2018, 27) feststellte. Diese letztgenannte Anerkennung markiert eine bemerkenswerte Abkehr von seiner früheren Vernachlässigung von Smith, die Smiths Werk weder in den Kapiteln noch in den weiteren Vorschlägen berücksichtigte. Scrutons sich entwickelnde Sicht auf Smith wurde einige Jahre später in seiner „Modern Philosophy“ erläutert: „Hin und wieder wird ein Denker der Vergangenheit als großer Philosoph wiederentdeckt und vollzieht dann den Übergang von der Ideengeschichte zur Geschichte der Philosophie. Dies geschah kürzlich mit Adam Smith“ (31). Angesichts von Scrutons sich entwickelnder Beziehung zu Smiths Ideen stelle ich seine Interpretation in thematischer und chronologischer Reihenfolge vor und unterziehe seine Behauptungen einer kritischen Prüfung. Der Text ist in drei Abschnitte gegliedert: „Die menschliche Existenz und die Wirtschaft“, „Die unsichtbare Hand“ sowie „Moral und Märkte“.

Insgesamt entwickelte Scruton zwar mit der Zeit eine größere Wertschätzung für Smiths Beiträge, verstand oder verinnerlichte jedoch dessen grundlegendste Konzepte nicht vollständig.

In „Eine kurze Geschichte der modernen Philosophie“ [1981] diskutiert Scruton die Theorie moralischer Gefühle in der britischen Philosophie, lässt jedoch eine Analyse Smiths aus, der seiner Ansicht nach lediglich frühere Erkenntnisse fortführte und zu dem Schluss kommt, er habe „kein neues System geschaffen“ (222-223). Daher findet sich der einzige inhaltliche Kommentar zu Smiths Denken in einem Kapitel über Marx, und zwar in zwei Absätzen, die es wert sind, ausführlich zitiert zu werden:

- „ Der Wohlstand der Nationen fasste ein Jahrhundert liberalen und empiristischen Denkens zusammen, indem er zu zeigen versuchte, dass der freie Austausch und die Anhäufung von Privateigentum unter der Leitung des Eigeninteresses nicht nur die Gerechtigkeit bewahrt, sondern auch das gesellschaftliche Wohlergehen als Ganzes fördert (…).

- Um diese Schlussfolgerung zu untermauern, betrachtet Smith die menschliche Natur als etwas Feststehendes. Der Homo oeconomicus der liberalen Theorie wird nicht als historisches Wesen betrachtet. Er wird jedoch von Wünschen und Befriedigungen motiviert, die zwar als dauerhafte Merkmale der menschlichen Existenz dargestellt werden, in Wirklichkeit aber möglicherweise nicht mehr als Besonderheiten der Marktwirtschaft des 18. Jahrhunderts sind“ (212-213).

Zu diesen Ideen sind zwei kurze Anmerkungen angebracht. Erstens: Indem Scruton Smiths Originalität herunterspielte, stellte er sich gegen den damaligen Trend, vor allem angesichts der Tatsache, dass Oxford University Press bereits begonnen hatte, Smiths Gesamtwerk zu veröffentlichen, was ein erneutes Interesse an seinen Ideen entfacht hatte. Zweitens beschreibt Scruton Smiths Ansicht zur Wirtschaftsdynamik zutreffend: Er stellt fest, dass freie Märkte individuelle Bedürfnisse befriedigen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Wohlstand insgesamt fördern. Indem er Smiths analytischen Rahmen jedoch auf die spezifischen Merkmale der Wirtschaft des 18. Jahrhunderts beschränkt, schränkt er die breitere Anwendbarkeit von Smiths Erkenntnissen ein und mindert ihre zeitgenössische Relevanz. Scruton liefert weder Beweise noch eine klare Begründung für die Behauptung, Smiths Beschreibungen seien auf die Gesellschaft seiner Zeit beschränkt gewesen. Tatsächlich liegt die Beweislast bei jedem, der behauptet, der Homo oeconomicus – der eigennützige, wunschgesteuerte Akteur – sei ein Konzept, das der Vergangenheit angehört.

Dennoch könnte Scruton mit der Einbeziehung des historischen Elements in seine Analyse auf der richtigen Spur sein, da Smith erkannte, dass Wirtschaftsinstitutionen von historischen und geografischen Faktoren abhängen. Wie auch immer diese aussehen mögen, er kam zu dem Schluss, dass „Freiheit, Vernunft und Glück der Menschheit (…) nur dort gedeihen können, wo die zivile Regierung sie schützen kann“ (WN 803).

Daher glaube ich, dass Scrutons Interpretation bereichert worden wäre, wenn er erkannt hätte, dass Smiths Darstellung des Wirtschaftsakteurs gültige Universalitätsansprüche enthält und gleichzeitig die historische und kulturelle Variabilität wirtschaftlicher Institutionen anerkennt. Anders ausgedrückt: Aus Smithscher Perspektive entwickeln sich Wirtschaftssysteme, während wirtschaftliche Dispositionen und Dynamiken über bestimmte Zeiten und Orte hinausgehen, auf unterschiedlichen Wegen, die von ihren einzigartigen politischen und kulturellen Kontexten geprägt sind.

In seinem Dictionary of Political Thought [1982] führte Scruton auch Einträge zu „Adam Smith“ und „Invisible Hand“ auf. Er kommt zu dem Schluss: „Smiths langfristiger Einfluss auf das politische Denken liegt jedoch in seiner subtilen Entwicklung des Konzepts der unsichtbaren Hand der menschlichen Gesellschaft“ (638-639). Diese Konzeptualisierung bedarf jedoch einer Klärung. Smiths Konzept der unsichtbaren Hand ist keine umfassende, allgemeine Idee der menschlichen Gesellschaft; es bezieht sich speziell auf die unbeabsichtigten Vorteile, die aus eigennützigem Wirtschaftsverhalten entstehen. Wenn beispielsweise wohlhabende Konsumenten ihre materiellen Wünsche befriedigen, tragen sie unbeabsichtigt zur „Verteilung der Lebensnotwendigkeiten“ an andere bei und fördern so die „Vermehrung der Arten“ (TMS 184). Ähnlich verhält es sich mit Geschäftsleuten, die nach größtmöglichem Profit streben und so oft unbeabsichtigt der Gesellschaft zugutekommen, indem sie deren Jahresumsatz steigern (WN 456). In beiden Fällen erklärt die Metapher der unsichtbaren Hand, wie individuelle wirtschaftliche Motivationen zu positiven, unbeabsichtigten Ergebnissen für die Gesellschaft führen können.

Indem er die unsichtbare Hand auf jeden Aspekt des gesellschaftlichen Lebens ausdehnt, übersieht Scruton, dass Smiths Ansatz zum Verständnis der menschlichen Gesellschaft weit über den materiellen Austausch hinausgeht. Sein Werk umfasst Moral, Wissenschaft, Politik, Mode, Literatur, Sprache und Religion – Bereiche, auf die das Konzept der unsichtbaren Hand nicht zutrifft. Smith präsentiert eine komplexere und differenziertere Gesellschaftsanalyse, in der der Homo oeconomicus mit natürlichem Mitgefühl und Wohlwollen einhergeht – Eigenschaften, die ebenfalls für eine florierende Gesellschaft relevant sind.

Ein weiterer Punkt, der einer Klärung bedarf, ist die Bewertung der Nutznießer im Marktprozess. Scruton weist darauf hin, dass die unsichtbare Hand nicht „notwendigerweise zum Vorteil der Teilnehmer wirkt“, da es Fälle wie das Gefangenendilemma gibt, in denen Einzelpersonen ihre eigenen Ziele durchkreuzen können (345). Es erscheint jedoch problematisch, das Beispiel zweier Verdächtiger in Polizeigewahrsam in einer angstvollen und beengten Situation als repräsentative Stichprobe für Marktinteraktionen zu verwenden. Die entscheidende Frage ist ohnehin nicht, ob die Marktteilnehmer vollkommen rational handeln, sondern welche Alternative wir als Vergleichsgrundlage heranziehen. Smith argumentiert, dass sich „das System der natürlichen Freiheit“ (WN 687) im Vergleich zu anderen Systemen, wie dem Merkantilismus, unter bestimmten Voraussetzungen durchweg als vorteilhafter erweist.

Zu den wichtigsten dieser Bedingungen gehört die Rolle des Staates beim Schutz des Einzelnen, indem er Sicherheit vor Schaden gewährleistet und Gerechtigkeit walten lässt (TMS 340-341; WN 687, 708). Beispiele für Marktaustausch, der den Wirtschaftsakteuren keinen Nutzen bringt, sind oft Fälle, in denen Eigeninteresse gegen die Regeln der Gerechtigkeit verstößt – etwa wenn Produzenten Sonderrechte anstreben, die vom „verwerflichen Geist des Monopols“ getrieben sind (WN 461), oder wenn „wenige Individuen […] die Sicherheit der gesamten Gesellschaft gefährden“ (WN 324).

In „Political Philosophy“ [2006] räumt Scruton selbst ein, dass „die ‚unsichtbare Hand‘ von einem rechtlichen und institutionellen Rahmen abhängt und von diesem heimlich gelenkt wird“ (18). Es ist jedoch unklar, warum er diese Rahmenbedingungen als „geheime Lenker“ bezeichnet, da es sich in Smiths Darstellung um bewusste, explizite und öffentlich bekannte Strukturen handelt, die gerechte und geordnete Interaktionen gewährleisten. Darüber hinaus müssen in Bereichen wie öffentlichen Arbeiten und Grundbildung Institutionen durch bewusste politische Entscheidungen geschaffen und verwaltet werden. Diese „sichtbare“ Hand der Regierung erstreckt sich jedoch nicht auf die Verabschiedung von Gesetzen zum Schutz des „sozialen Wohlergehens der Arbeitnehmer“, wie Scruton argumentiert (2018, 30). Obwohl Smith seine Besorgnis über den psychischen Zustand der Arbeitnehmer äußerte, forderte er keine Sozialgesetze, um diese Probleme direkt anzugehen.

Scruton hat jedenfalls Recht, wenn er erkennt, dass der Prozess der unsichtbaren Hand „eine Destillation sozialen Wissens ist, die es jedem Marktteilnehmer ermöglicht, auf die Wünsche und Bedürfnisse aller anderen zu reagieren“ (2018, 28-30). Diese epistemische Funktion freier Märkte ist vielleicht einer von Smiths wichtigsten Beiträgen.

In „How to Be a Conservative“ [2014] schreibt Scruton, dass Märkte für Smith „nur dann richtig funktionieren, wenn zwischen den Teilnehmern Vertrauen herrscht (…). Dort, wo Sympathie, Pflicht und Tugend ihren Platz einnehmen, führt Eigeninteresse wie von unsichtbarer Hand zu einem Ergebnis, das allen zugutekommt“ (28). Diese Passage wirft bei der Auseinandersetzung mit Smiths Werken eine unvermeidliche Frage auf: In welchem Verhältnis stehen Märkte zu Fragen von Vertrauen, Sympathie, Pflicht und Tugend?

Für Smith funktionieren Märkte primär auf der Grundlage individuellen materiellen Eigeninteresses: Wir überzeugen andere, „dass es zu ihrem eigenen Vorteil ist, für ihn zu tun, was er von ihnen verlangt … [wir] sprechen mit ihnen nie über unsere eigenen Bedürfnisse, sondern über ihre Vorteile“ (WN 26-27). Zu den moralischen Eigenschaften, die erforderlich sind, um sich erfolgreich an einer vom Eigeninteresse getriebenen Marktdynamik zu beteiligen, gehören „Fleiß, Diskretion, Aufmerksamkeit und die Anwendung von Gedanken“ (WN 304-305). Daher interpretiert Scruton Smiths Behauptung falsch, in einer Marktwirtschaft fänden „freie Tauschgeschäfte unter dem Auge des Gewissens statt – Smiths unparteiischem Beobachter“ (74). Wirtschaftlicher Austausch hängt nicht davon ab, dass der unparteiische Beobachter ein Maß an Sympathie, Pflicht und Tugend festlegt; vielmehr beruht er auf dem bedingungslosen Respekt für die „Regeln eines fairen Spiels“ (TMS 83; WN 687), unabhängig davon, ob das Gewissen dies gebietet. Märkte basieren auf Vertrauen in das Rechtssystem, und Vertrauen entsteht durch wiederholte Interaktionen zwischen Individuen innerhalb eines stabilen und vorhersehbaren Rahmens. Es ist Gerechtigkeit, die Vertrauen schafft, nicht umgekehrt. Daher suchen Händler nach vertrauenswürdigen Handelsplätzen und Gesetzen, die sie schützen (WN 454). In diesem Zusammenhang stellt Scruton richtig fest, dass für Smith Gerechtigkeit als negative Tugend „die wesentliche Grundlage einer wohlgeordneten Gesellschaft“ ist (2018, 27).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der unparteiische Beobachter, entgegen John Rawls‘ Ansicht, weder soziale Systeme bewertet noch wirtschaftliches Handeln diktiert, wie Scruton glaubt. Seine Rolle beschränkt sich darauf, die Angemessenheit individuellen moralischen Handelns zu beurteilen. Dies bedeutet nicht, dass wirtschaftlicher Austausch amoralisch ist; wie bereits erwähnt, erkennt Smith die moralischen Aspekte wirtschaftlichen Verhaltens an. Dieses Handeln wird jedoch eher von der Fähigkeit des Einzelnen bestimmt, die Interessen des anderen zu erfüllen, als von direkten moralischen Erwägungen.

Mit seiner Behauptung, moralische Erwägungen müssten in die Marktergebnisse eingreifen und diese bestimmen, scheint Scruton Smiths Kritik des Moralisten zu unterstützen, der behauptet, „Reichtum und Größe würden oft mit dem Respekt und der Bewunderung betrachtet, die nur Weisheit und Tugend gebührten“ (TMS 61-62). Weisheit und Tugend haben zweifellos einen intrinsischen Wert und sind edle, lobenswerte Eigenschaften, aber sie beherrschen nicht den Markt. Zwar kritisiert Smith „Luxus und Willkür“, „Egoismus und Gier“ sowie die „eitlen und unersättlichen Begierden“, die durch das ungezügelte Streben nach Reichtum und Macht gefördert werden (TMS 184), doch glaubt er, dass Individuen die Freiheit haben sollten, solchen Exzessen nachzugehen. Dabei, so argumentiert er, würden sie im Zuge der Befriedigung ihrer Eigeninteressen unbeabsichtigt anderen zugutekommen.

Roger Scrutons Sympathie für Smiths Ideen wuchs mit der Zeit. Während er 1981 Smiths Werk noch wenig Originalität fand und seine Annahmen auf die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts beschränkte, betrachtete er Smith 2018 als den ersten bedeutenden konservativen Intellektuellen und würdigte seinen einzigartigen Beitrag zum Verständnis freier Gesellschaftsordnungen. Dieser Wandel ist nicht überraschend, da sich Smiths Theorie gut in die konservative Verteidigung lokaler Kulturen, sozialer Praktiken, Traditionen und der Normen und Institutionen, die sie schützen, integrieren lässt.

Allerdings kann der Konservatismus staatliche Interventionen zur Verhinderung sozialen Wandels befürworten, abstrakten Theorien und allgemeinen Prinzipien misstrauen, Formen des wirtschaftlichen Protektionismus verteidigen und eine „nationalistische Tendenz“ aufweisen, wie Friedrich Hayek in „Die Verfassung der Freiheit“ (519–527) darlegte. Im Gegensatz dazu begrüßen klassische Liberale Veränderungen, wenn diese die individuelle Freiheit fördern. Sie sind der Ansicht, dass der Staat eine geringere Rolle im wirtschaftlichen und sozialen Leben spielen sollte, unterstützen allgemeine Prinzipien und neigen dazu, nationalistische Bedenken herunterzuspielen. Aus dieser Perspektive steht Smith eher dem klassischen Liberalismus als dem ausgeprägten Konservatismus nahe.

Obwohl Scruton einige von Smiths klassisch-liberalen Ideen unterstützte, blieb er im Grunde konservativ. Diese Position veranlasste ihn, die liberale Betonung des Individualismus zu kritisieren und seine Verteidigung der Märkte dahingehend zu relativieren, dass er der nationalen Identität Vorrang vor der liberaleren Sichtweise globaler Wirtschaftsordnungen einräumte. Tatsächlich prägte Scrutons konservative Perspektive seine Interpretation von Smiths Schlüsselkonzepten. Er betrachtete die unsichtbare Hand als ein weit gefasstes Gesellschaftskonzept, argumentierte, dass globaler Freihandel weder möglich noch wünschenswert sei, und glaubte, dass ein ausgeprägtes Moralempfinden Märkte einschränken sollte. Diese Ansichten weichen von denen Smiths ab, der die unsichtbare Hand ausschließlich als ökonomische Metapher verwendete, Freihandel sowohl konzeptionell als möglich als auch wünschenswert ansah und argumentierte, dass Märkte hauptsächlich durch die Regeln der negativen Gerechtigkeit eingeschränkt werden sollten.

FA Hayek, Die Verfassung der Freiheit . University of Chicago Press, 2011.

Roger Scruton, Wörterbuch des politischen Denkens . Harper and Row, 1983.

Roger Scruton, Eine politische Philosophie: Argumente für den Konservatismus . Bloomsbury, 2019.

Roger Scruton, Konservatismus: Eine Einladung zur großen Tradition. All Points Books, 2018.

Roger Scruton, Wie man ein Konservativer ist . Bloomsbury, 2015.

Roger Scruton, Die Bedeutung des Konservatismus . St. Augustine's Press, 1980.

Roger Scruton, Moderne Philosophie: Eine Einführung und Übersicht . Bloomsbury, 2012.

* Alejandra M. Salinas ist Professorin an der UNTREF und der UCA in Buenos Aires. Ihre Schwerpunkte liegen auf zeitgenössischer politischer Philosophie, vergleichender politischer Theorie, Sozialtheorie, demokratischen Institutionen sowie Literatur und Politik.

Weitere Artikel von Alejandra Salinas finden Sie im Archiv .

Als Amazon-Partner verdient Econlib an qualifizierten Käufen.econlib