Un monasterio de Segovia del siglo XV reabre para dar a conocer su arte y reivindicar al rey Enrique IV el Impotente

Un par de vueltas de llave y se entra en la Segovia de mediados del siglo XV. Es la puerta que da acceso al monasterio de San Antonio el Real, que ha estado cuatro años cerrado, desde que tuvieron que marcharse las últimas tres monjas clarisas que habitaban sus más de 10.000 metros cuadrados y los casi 40.000 para huerto y otras labores. Las religiosas obedecieron la norma vaticana que obliga a una comunidad monástica inferior a cinco miembros a dejar su lugar para reagruparse en otro. Allí habían estado los últimos 533 años, pero le dijeron adiós el 13 de junio de 2021, festividad de San Antonio. Ahora la Federación de Monjas Clarisas lo ha cedido por 30 años a una asociación, Camino del Asombro, que aspira a recuperar y dar a conocer su patrimonio artístico y cultural, explica su presidente, Juan Ayres.

El monasterio, “gótico-mudéjar”, aclara por teléfono Alicia Vallina, doctora en Historia del Arte y conservadora de museos del Estado, se puede visitar, una parte, desde el pasado 13 de junio con guía y en grupos de unas 30 personas, a siete euros la entrada. Vallina es la encargada de la museografía, de que en las visitas “se ofrezca un relato ordenado y con sentido del monasterio que el público pueda entender, explicando las estancias, y que los objetos cuenten su historia”, añade. También se está trabajando para que sea accesible.

La Junta de Castilla y León ha ayudado al proyecto con una subvención de 210.000 euros, más otros 90.000 aportados por la asociación. “En el mundo hay algo más de 2.000 monasterios católicos, de los que la mitad está en España. Y de estos, la mitad en Castilla y León. Desde hace 10 años se abandonan entre 10 y 15 en todo el país, muchos con gran valor patrimonial”, dice Ayres.

Sin embargo, originalmente la finca ocupada por este edificio tuvo otro uso. En ella se encontraba el pabellón de caza del rey de Castilla Enrique IV (1425-1474), quien ha pasado a la historia como “el impotente” —no pudo consumar su primer matrimonio, con Blanca II de Navarra, cuando él tenía 15 años— y que sufrió problemas de salud. “Aquí le trajeron con cinco años, cuando era príncipe, para su formación. Fue un sitio que le marcó y al que más adelante ordenó traer a sus dos hermanastros, Alfonso e Isabel, la futura reina católica”.

Enrique IV reinó desde 1454 hasta su fallecimiento, 20 años después; tenía afición a la música, la literatura y a perderse por los bosques cazando, pero menos por los asuntos de gobierno, en una época de intrigas y traiciones. El monarca donó el pabellón a los franciscanos para que crearan un convento. Sin embargo, en 1488, su hermanastra Isabel, ya reina, invitó a esta orden, más peleona, a marcharse y cedió el lugar a las clarisas para la vida contemplativa, como demuestran las rejas de los locutorios que hay a la entrada, desde los que las religiosas se comunicaban con sus seres queridos cuando las visitaban.

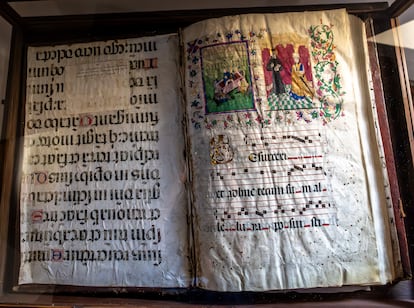

El recorrido comienza precisamente con un retrato moderno de Enrique IV, realizado este mismo año por el pintor e ilustrador Fernando Vicente para que los visitantes puedan hacerse una idea del personaje. “Lo he pintado a partir de la documentación que hay sobre él, de un pequeño retrato suyo que se ha descubierto en un cantoral del monasterio y del más conocido, con bonete rojo, que está en un códice en Stuttgart”, dice al teléfono Vicente. “Realmente, no hay de él una imagen conocida, salvo algunos cuadros del XIX que son más bien de tipo fantástico”.

El cantoral que pertenece a la colección del monasterio está iluminado y es de la segunda mitad del XV. En él está la miniatura inacabada del rey que sirvió a Fernando Vicente para su retrato, en la que se le muestra “arrodillado ante San Antonio de Padua, por el que tenía gran devoción, para que le bendiga”. “Está en actitud orante, con espada y corona, y con traje de influencia mudéjar”, apunta Vallina.

Y, como se explica en un panel, su rostro “coincide con las descripciones de los cronistas: cabeza grande, mentón poderoso, nariz aplastada, grandes ojos oscuros y ceño fruncido”. Vicente espera que este proyecto sirva también para “reivindicar” a un monarca del que sus sucesores, los Reyes Católicos, difundieron una imagen que acabó convirtiéndose en leyenda negra.

“Estamos en la zona monárquica del monasterio”, anuncia Ayres. En una sala hay algunos instrumentos musicales, entre los que destaca ”un piano inglés del siglo XVIII”. Tras dejar atrás los cantorales, el paseo continúa por los que fueron aposentos del rey y de su segunda esposa, la portuguesa Juana de Avis, prima suya y con la que tuvo una hija. Su primer matrimonio había sido anulado.

Otras historias son las que deben de contar los libros de la biblioteca y los documentos de San Antonio el Real. Estos últimos se encuentran en un mueble con cajones que tiene la siguiente inscripción: “Archivo de los papeles, títulos de pertenencia, juros y privilegios que tiene este convento. Año 1766”.

Al adentrarse en “la parte monástica” hay un “jardín abierto” en el que la vegetación se ha hecho dueña del espacio. Otro de los objetivos es “recuperar las zonas verdes, porque ahí se conservaba el saber botánico”, apunta Vallina.

En torno al claustro central se prevé una “hospedería del silencio”, cuenta Ayres, “un refugio para la reflexión y el silencio” entre nogales y castaños, que adaptará algunas de las más de 100 celdas de diferentes etapas que hay por todo el cenobio.

La visita llega a la parte más valiosa artísticamente, la de los artesonados, que “se han conservado sin carcoma en buena medida gracias a que las monjas los limpiaban pacientemente con un utillaje casero”, un plumero con plumas de pájaro atado a una larga caña. Hay que tener en cuenta que alguno de estos techos está a más de 10 metros de altura.

“La calidad de estos artesonados es magnífica”, dice Enrique Nuere, arquitecto y miembro de la Real Academia de Bellas Artes, gran especialista en lo que técnicamente se llama “carpintería de lazo”. Nuere recuerda que estos techos se intervinieron a finales del siglo pasado y que cuando se construyeron “eran caros, un elemento de distinción”. También aclara que aunque se les llama “artesonados mudéjares, en realidad no lo son”. Estudioso de la arquitectura islámica, “en la que sus techos eran planos”, apunta que los artesonados son un sistema constructivo que “se basaba en lo que se hacía en Alemania e Inglaterra”.

Nuere destaca el artesonado de la iglesia, “que además de decorativo es estructural”; el de la sala capitular, “que es una planta octogonal en una cuadrada y sujeta el piso que hay encima”, y el de las pandas del claustro, que muestra una hipnotizante decoración con estrellas de ocho puntas. Simboliza el cielo con sus infinitas estrellas, por lo que a sus pies se enterraban las monjas que fallecían en el convento, explica Ayres. Precisamente, otro de los planes es un micromecenazgo para que se puedan apadrinar estas estrellas y que el mecenas vea su nombre escrito en ellas en una aplicación digital.

En la iglesia del monasterio, cuya portada gótica-isabelina es del arquitecto francés Juan Guas —que desarrolló su obra en España—, se pueden contemplar las bellísimas figuras de un retablo flamenco del siglo XV, en madera policromada, con escenas de la Pasión de Cristo que se desmontaron del altar mayor para juntarlas apretadamente en un nicho. Al menos esto permite ver de cerca la delicada expresividad de sus rostros.

En el refectorio, el presidente de Camino del Asombro detalla cómo almorzaban las monjas. Había una mesa con forma de U a la que llegaba la olla caliente. Se servía primero a la abadesa, que daba unos golpes con su cuchara en la mesa; era la señal para que las monjas abrieran las taquillas con puertas de madera que tenían detrás y cogieran sus cubiertos y el plato. Una escena que se quiere mostrar “en realidad aumentada a los visitantes”.

Otra huella de las monjas que vivieron aquí son los sombreros de paja con los que se cubrían cuando trabajaban en el huerto y que quedaron colgados de un perchero en el que hay pegadas etiquetas con sus nombres para que cogieran siempre el suyo: Asunción, Isabel, Catalina...

Por último, en una gran sala en la planta superior del edificio se acumulan objetos encontrados en diferentes cuartos, como el ataúd sin tapa que se usaba para velar a las monjas cuando fallecían, fechado en 1766, indica una plaquita. También, los baúles de las novicias cuando entraban en el convento o una pequeña reliquia de un centímetro cuadrado de la saya de Jesús —con su certificado de autenticidad del Vaticano—, apunta Ayres, que perteneció a Isabel la Católica y que la reina dejó al monasterio en su testamento.

EL PAÍS