Le sport comme affirmation de soi | Les travailleurs contractuels de la RDA : Sortir de la morosité

En 1981, Ibraimo Alberto atterrit à l'aéroport de Schönefeld, plein d'espoir. Il voulait quitter son Mozambique natal, un pays marqué par la guerre civile et les inégalités. Alberto rêvait de se construire une nouvelle vie en Allemagne de l'Est. Peut-être en étudiant les sciences du sport, peut-être en trouvant un emploi de bureau. Du moins, c'est ce qu'on lui avait promis.

Mais Ibraimo Alberto est embauché comme ouvrier contractuel dans une entreprise publique, une usine de transformation de viande. Il doit transporter des animaux morts lors de longues journées monotones. Il partage un logement exigu avec ses collègues. Comment se distrait-il ? « Dès le début, on jouait au foot », raconte Alberto. « C’était notre moment préféré. »

L'histoire du racisme dans le sport est généralement racontée du point de vue ouest-allemand. En Allemagne de l'Est, l'économie chancelante reposait sur plus de 90 000 travailleurs contractuels. Ils venaient du Mozambique, d'Angola et du Vietnam. Le quotidien était marqué par l'isolement et le racisme. Quel moyen d'échapper à cette incertitude ? Le sport.

Matchs amicaux contre des équipes de clubIbraimo Alberto n'avait pas encore vingt ans lorsqu'il arriva à Berlin-Est. Il souhaitait intégrer un club local, mais les travailleurs africains sous contrat n'y étaient pas les bienvenus. On attendait d'eux qu'ils travaillent puis rentrent chez eux.

Au Mozambique, en Afrique australe, Alberto avait organisé lui-même des matchs de football. Il a perpétué cette tradition en Allemagne de l'Est . Il a contacté d'autres ouvriers. Ils se sont réunis pour s'entraîner et ont fondé leur propre ligue de football. Il a sollicité des usines et des caisses d'épargne pour obtenir un soutien financier. « Nous avons ensuite fait imprimer des maillots. L'équipe de notre usine de transformation de viande a même été mentionnée dans le journal. »

La réputation d'Ibraimo Alberto pour son dévouement se répandit. Avec une sélection de travailleurs mozambicains, il organisa des matchs d'entraînement contre des équipes de clubs d'Allemagne de l'Est. Ils se rendirent à Leipzig, Dresde et Wismar. « Beaucoup de gens nous sous-estimaient », raconte Alberto. « Mais nous avions une bonne équipe. Certains d'entre nous avaient joué en première division au Mozambique. »

Contrôles de sécurité de l'État dans les dortoirsCes jeux étaient un moment fort pour les travailleurs sous contrat. Au quotidien, ils devaient souvent accomplir des tâches qui mettaient leur santé en danger. Ils devaient remettre leurs passeports et reverser une partie de leur salaire à leur gouvernement d'origine. « On ne leur enseignait que l'allemand strictement nécessaire », explique l'historien Patrice Poutrus, spécialiste du sujet. « Il n'était nullement question qu'ils tissent des liens avec les Allemands. » Dans certains cas, des travailleuses sous contrat enceintes étaient même contraintes d'avorter.

Dans la propagande est-allemande, le travail contractuel était présenté comme un acte de solidarité avec les « États frères ». En réalité, les inspections dans les dortoirs et par la Stasi visaient à empêcher tout contact étroit entre les travailleurs contractuels et les citoyens est-allemands. Ibraimo Alberto respectait les règles car il ne voulait pas retourner au Mozambique ravagé par la guerre. « Si quelqu’un causait trop de problèmes, on le renvoyait », raconte-t-il. « Et il était immédiatement enrôlé dans l’armée au Mozambique. »

Le plus important groupe d'étrangers en Allemagne de l'Est, fort de 60 000 travailleurs, était originaire du Vietnam . Hoang Van Thanh, par exemple, est arrivé à Leipzig en 1988 et a été affecté à une usine métallurgique. Il raconte qu'on ne lui a proposé ni programme d'intégration ni cours de langue : « Nous voulions nous construire une nouvelle vie en Allemagne de l'Est. Nous ne voulions dépendre de personne. Alors, nous avons vécu discrètement. La communauté vietnamienne nous a apporté un soutien précieux. »

Cette communauté s'intéressait aussi au football. Peu à peu, des travailleurs vietnamiens installés entre la mer Baltique et les monts Métallifères fondèrent seize équipes. N'étant pas admis dans le système officiel des ligues de la RDA, ils organisèrent leurs propres tournois. Hoang Van Thanh, alors âgé d'une vingtaine d'années, s'occupait des terrains, des maillots et des entraîneurs. L'ambassade du Vietnam diffusait l'information dans son bulletin. « Notre quotidien n'était pas facile », se souvient Hoang Van Thanh. « Mais le football nous permettait de vivre pleinement notre communauté. »

Racisme et pressions liées à l'expulsion après la réunificationAprès la chute du mur de Berlin, des dizaines de milliers de travailleurs sous contrat perdirent leur emploi et leur logement. Nombre d'entre eux retournèrent dans leur pays d'origine. Le gouvernement vietnamien s'opposa à ce retour et continua d'espérer des envois de fonds en provenance d'Allemagne. 20 000 Vietnamiens restèrent en Allemagne de l'Ouest. Beaucoup furent victimes d'agressions et de racisme, comme en août 1992 à Rostock-Lichtenhagen, où plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux extrémistes de droite, prirent d'assaut un foyer pour demandeurs d'asile pendant plusieurs jours, sous les applaudissements des spectateurs.

De plus, les anciens travailleurs sous contrat ont vécu pendant des années sous la menace d'une expulsion, explique le chercheur Patrice Poutrus, qui a grandi à Berlin-Est : « Comme tous les Allemands de l'Est, ils ont dû reconstruire leur vie. Et en même temps, ils ont dû se demander si leurs compatriotes est-allemands n'étaient pas aussi leurs ennemis racistes. »

Aujourd'hui, la deuxième génération joue au footballHoang Van Thanh, ancien footballeur de longue date, est lui aussi resté à Leipzig après la chute du mur de Berlin. Il y a créé une entreprise textile et continue d'organiser des tournois pour la communauté germano-vietnamienne, et ce jusqu'à aujourd'hui. Il reçoit désormais le soutien des enfants des anciens travailleurs sous contrat, notamment Bao Linh Huynh. « La deuxième génération a grandi en Allemagne », explique cet habitant de Dresde. « Mais grâce au football, nous pouvons maintenir un lien avec la culture et la langue vietnamiennes. »

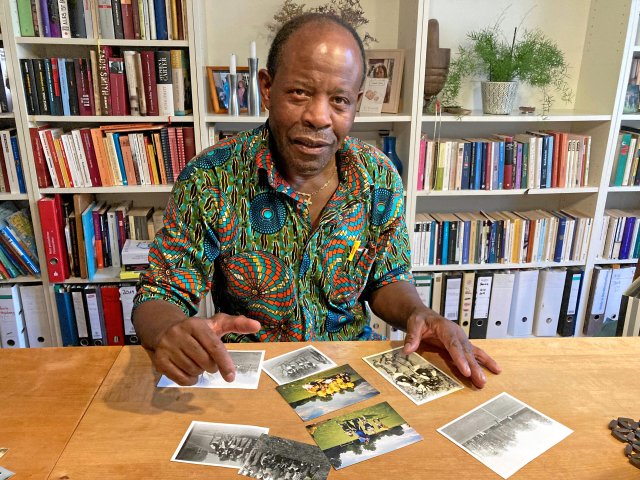

Ibraimo Alberto, qui a grandi au Mozambique, partage un avis similaire. Lui aussi fut un boxeur de renom dans les années 1990. Il a suivi une formation d'assistant social à Schwedt, dans le Brandebourg. Il a vécu plusieurs années à Karlsruhe. Aujourd'hui, à 62 ans, il est de retour à Berlin. Alberto a travaillé auprès des réfugiés pendant de nombreuses années. Il leur a raconté son histoire, son arrivée et le racisme dont il a été victime, mais aussi son cheminement vers l'affirmation de soi, dans lequel le sport a joué un rôle déterminant.

nd-aktuell